Los repetidos intentos de las generaciones de paz por resarcir a las víctimas de la represión del oprobio continuado chocan, una y otra vez, contra una denodada resistencia incapaz de avenirse a la simple condición de “buena persona”. ¿Qué rara enfermedad es esa que impide reconocer el dolor ajeno y no permitir una mínima sanación simbólica? ¿Desde qué resorte psicológico mana la objeción a que lo humano sea humano? ¿Cuál puede ser el origen de la esclerosis social y del inmovilismo intelectual de anchas capas de ciudadanos nostálgicos y reaccionarios? Tal vez aquí haya que aclarar que los reaccionarios y los nostálgicos habitan en cualquier parte del arco ideológico. Por acción o por reacción, unos y otros están impedidos. Ello no importaría si no se hubieran convertido en el peor muro de contención para el progreso de la humanidad.

La realidad

es infinitamente más prolija que el ojo de la cerradura por el que se la mira.

Ni siquiera el análisis de ninguna sociedad puede abarcar la enorme cantidad de

elementos que intervienen en su construcción, así que tengamos un poco de calma

en el asunto. No es apelar a la equidistancia, desde luego, pero sí a la

ecuanimidad y a la perspectiva. Yo sé bien dónde estoy y por qué, por eso mismo

me puedo permitir decir sin sonrojo que hay buenas personas en todos lados de

la misma manera que hay malas personas en todos lados. Un poco de respeto por

las víctimas no viene nada mal en ningún caso. Al decir “en ningún caso”, es en

“ningún caso”.

Aquellos

que fueron imbuidos de propaganda o cuyas mentes fueron deliberadamente

estrechadas con machacona cultura de sacristía y folklore, aquellos a los que

se les negó el libre pensamiento y se les confundió durante años la idea de

buen ciudadano con el comportamiento sumiso, aquellos que no tuvieron la

oportunidad de escuchar que los símbolos vacíos, desprovistos de argumento y

sentido son instrumentos de exclusión cuando no de odio, aquellos que vivieron

desleídos en el régimen líquido de la época y eran ellos mismos el mismo

régimen, aquellos que no fueron responsables de su propia ignorancia, aquellos,

digo, también fueron víctimas de lo mismo y nunca se habla de ellos.

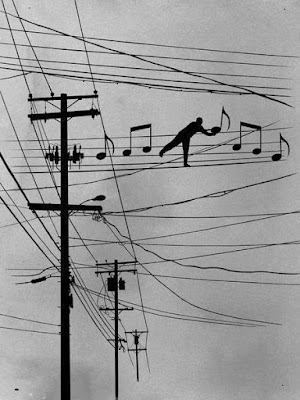

El flujo de

la historia no nos sitúa en ninguna parte, sino que nos traslada, nos va

moviendo. La historia es dinámica, por más que nos empeñemos en sacar fotos

fijas. En el río de Heráclito, también nosotros nos dejamos, vencidos,

arrastrar corriente abajo a la velocidad que el agua lleve y, quizás nos

estemos volviendo régimen laminar o turbulento, pero régimen. No seamos las

otras víctimas de las que nadie hablará mañana.